儿童青少年肥胖流行现况

根据WHO公布的数据,全球5~19岁的儿童青少年肥胖人数已从1975年的1100万上升到2016年的1.24亿,年增长率超过6%。《中国居民膳食指南(2022)》数据显示,6至17岁儿童青少年超重肥胖率高达19.0%,意味着每5个儿童青少年中就有1例超重肥胖患儿。

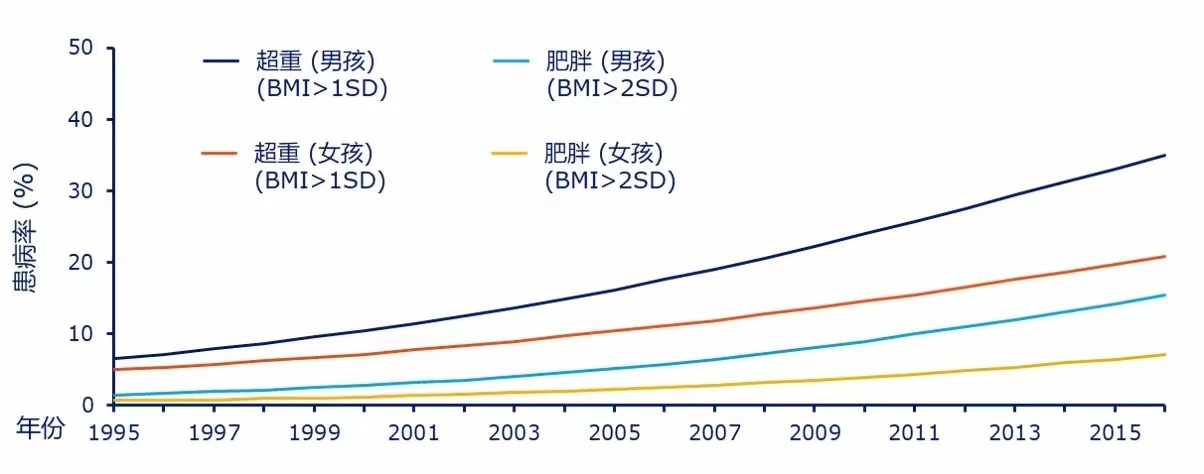

我国超重和肥胖儿童的患病率近年呈显著增长趋势:

儿童青少年肥胖的危害

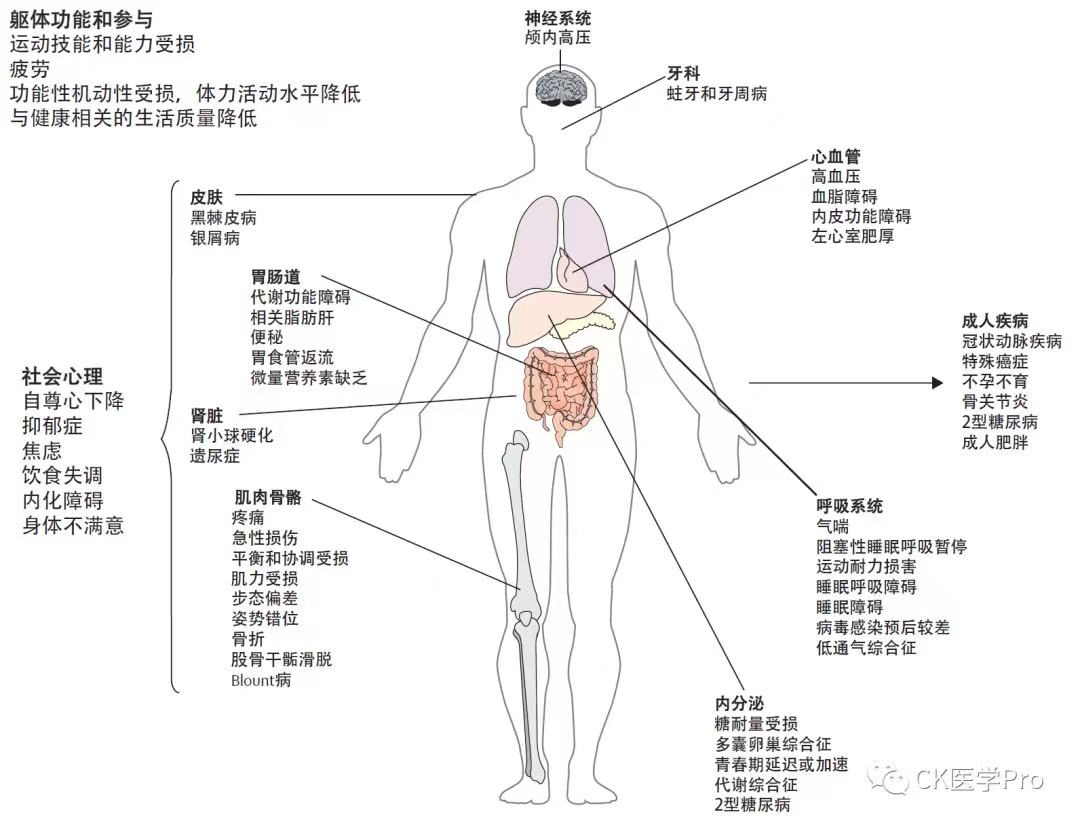

儿童青少年时期的肥胖会显著增加未来心血管死亡率和全因死亡率,儿童时期肥胖者在成年期发生糖尿病的风险是体重正常者的24倍左右。另有多项研究证实,儿童青少年超重和肥胖与多种并存疾病和并发症有关,如睡眠呼吸暂停低通气综合征、亚临床动脉粥样硬化、心血管疾病的发病率和成年后过早死亡率、血脂异常、高血压/高血压前期、非酒精性脂肪肝、高雄激素血症/多囊卵巢综合征/股骨头骨骺滑脱等。除身体健康外,超重肥胖也会引发社交和心理问题,会导致儿童青少年的自尊感和自信心降低,带来更高的被欺凌风险和低成绩表现,导致孩子出现不合群、抑郁等问题。

儿童青少年肥胖的原因

儿童青少年肥胖的原因复杂,可能是多因素共同作用的结果。如遗传因素、内分泌疾病、神经系统及下丘脑病变、精神性因素、环境因素及药物诱导等。遗传因素占肥胖风险的25%-50%,可能与人类基因组富含的“节俭”基因相关。也有研究认为,“肥胖”菌群能够从摄入的食物中获得比“非肥胖”菌群更多的能量。

环境生活因素方面,孕前母体肥胖、妊娠体重过度增加和妊娠糖尿病均与出生体重增加有关。婴儿和幼儿时期喂养习惯对儿童肥胖有不同影响,母乳喂养对预防儿童后期肥胖具有轻度保护作用;配方奶粉喂养的婴儿中,过早(<4月龄)添加补充食物和饮品与超重和肥胖的发生率增高相关。后期的环境变化对肥胖的患病率上升有着显著的影响,包括:身体活动、饮食习惯、睡眠时间短、屏幕行为等。以及体重耻辱及自尊心下降等社会心理因素等。

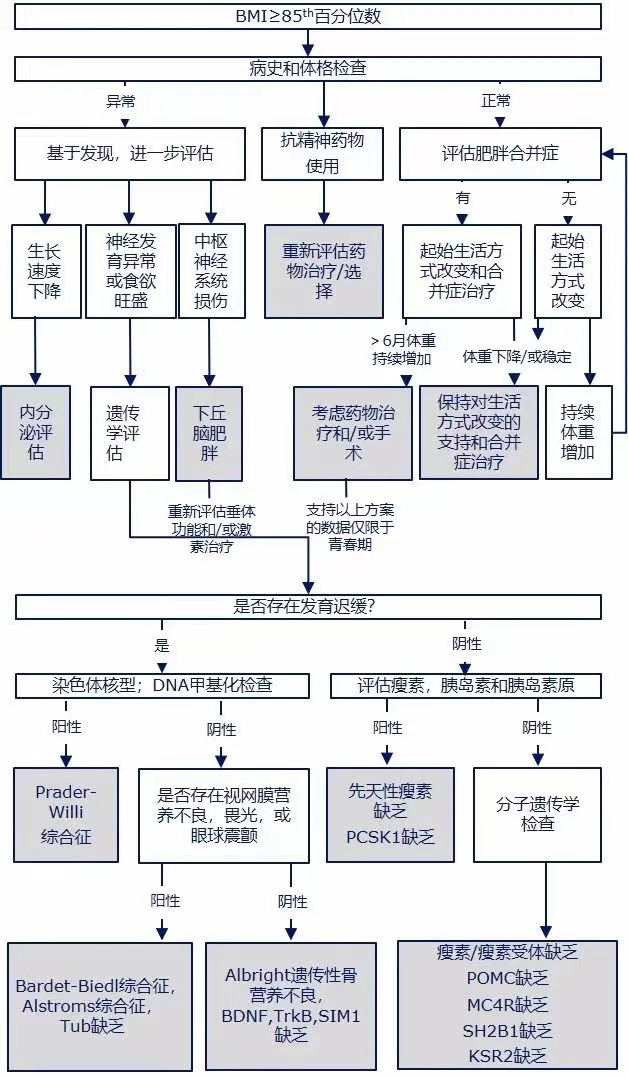

儿童青少年肥胖诊断

目前对于儿童青少年肥胖的诊断主要基于BMI(体质指数)的百分位数或标准差(SD),BMI是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字,计算公式为:体质指数(BMI)=体重(kg)÷身高(m)²。WHO对于≥5岁儿童青少年,1SD<BMI≤2SD诊断为超重,BMI>2SD诊断为肥胖;中国儿童青少年肥胖诊断标准:对于≥2岁儿童青少年,1SD≤第85分位数≤BMI<第95分位数诊断为超重,BMI>第95分位数诊断为肥胖。

儿童青少年肥胖的防治

1、充分认知

家庭中以家长为首,要充分认识到儿童青少年超重肥胖的危害,倡议家庭行动积极学习健康体重知识,了解儿童青少年超重、肥胖的标准,学习营养、运动知识,有能力为儿童青少年合理选择食物和运动方式。

2、监测到位:定期测量体重,必要时遵循专业意见进行健康干预

家中常备身高尺和体重秤,定期为青少年测量身高、体重,做好记录,并参照相关标准进行评估。如发现儿童青少年超重、肥胖,应及时咨询专业人员或到医疗机构检查,并遵医嘱进行健康干预。

3、科学饮食,营养到位

帮助儿童养成科学饮食行为。强化父母及看护人是儿童健康第一责任人的理念,提高父母及看护人营养健康素养,使其能够为孩子合理选择、搭配和烹调食物,保证食物多样化,减少煎、炸等烹调方式,控制油、盐、糖的使用量,避免提供不健康食物,减少在外就餐。培养和引导儿童规律就餐、幼儿自主进食行为,教育儿童不挑食、不偏食,学会合理搭配食物和选择零食,不喝或少喝含糖饮料。

4、积极运动

培养儿童积极身体活动习惯。营造良好的家庭体育运动氛围,积极引导孩子进行户外活动和体育锻炼。提倡家长与孩子共同运动,创造必要的条件促进运动日常化、生活化。培养儿童青少年运动兴趣,使其掌握1-2项体育运动技能,引导孩子养成经常锻炼习惯,减少儿童使用电子屏幕产品时间,保证睡眠时间。

5、心理行为干预

肥胖儿童的行为偏差不仅导致心理问题,也影响肥胖干预实施和效果。行为偏差纠正应遵循个体化原则,不脱离儿童日常生活模式。心理治疗评估肥胖儿童是否存在心理偏差,针对性进行心理卫生教育,使患儿能自觉控制饮食,参加体育锻炼,并正视自我,消除因肥胖产生的各种不良心态。

6、规范药物治疗

建议只在经过强化调整生活方式干预后,还未控制体重增加者,或有运动禁忌时,才能对肥胖患儿进行药物治疗。不建议对年龄小于16岁的仅超重的患儿使用减肥药物。

①奥利司他和利拉鲁肽被FDA批准可用于治疗12-16岁青少年肥胖症;

②二甲双胍被批准用于治疗10岁及以上儿童的2型糖尿病,但未获FDA批准用于肥胖治疗。

7、减重手术,慎重选择

手术适应证:①生活方式及药物干预识别的儿童重度肥胖人群,即BMI≥32.5kg/m2或BMI≥P95的120%,且伴有严重肥胖相关并发症(如中、重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、2型糖尿病、多囊卵巢综合征或重度脂肪肝等);②BMI≥37.5kg/m2伴轻中度肥胖相关并发症者。

国内外应用较广泛的减重术式是袖状胃切除术和胃旁路术。

编辑:王丽婷 牛强龙

指导:傅松波

甘肃省医学会内分泌学分会

兰州大学第一医院内分泌科

网站技术支持:兰州盛腾信息技术有限公司

学会地址:甘肃省兰州市城关区广场南路13号省政府统办3号楼2楼210室 联系电话:0931-8735801